行書、そして楷書へ

『行書(ぎょうしょ)』という書体は、『草書(そうしょ)』と同様に漢の時代に『隷書(れいしょ)』の流れから発生し、王羲之(おうぎし)などの書人が出現した東晋の時代(紀元317年~紀元420年)に美しく極められました。

そして、魏、蜀、呉の三国時代(紀元220年~紀元280年)に芽生え、唐代(紀元618年~紀元907年)に完成され、現代において一般的に使用されている『楷書(かいしょ)』という書体へ繋がっていきます。

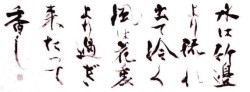

この作品は、主として『行書』を用いて‘漢字’が書かれています。形式としては「漢字かな交じり」書であるので、‘漢字’と‘かな’とを調和させるために、“抑揚”という線質に変化を出す技法が取り入れられています。