行草という形式

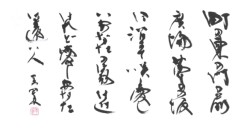

「行草(ぎょうそう)」という『行書(ぎょうしょ)』と『草書(そうしょ)』が混ざっている形式は、とりわけ東晋時代の王羲之(おうぎし)によって美の基準が確立されましたが、この作品は、明末清初のロマン派として知られている王鐸(おうたく・紀元1592年~紀元1652年)という書家の「行草」が基調となっています。

また、『草書』には一字一字を離して書く「独草(どくそう)」と、続け書きをする「連綿草(れんめんそう)」という種類がありますが、王鐸が活躍したこの時代は、条幅(じょうふく)という長い紙に「連綿」で文字を書く「連綿行草」書が流行しており、そこには筆路の趣くままに感情を託すような芸術性が見てとることができます。