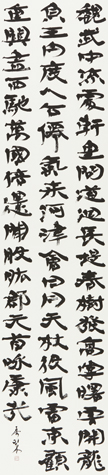

インターネット全盛の時代。書家にとっても書作品をサイトで発表することは普通に行われている。でも、デジタル素材に変換されてしまった時点で、作品の持っている魅力というものは残念ながらほとんど消えてしてしまう。音楽でも心の響く波動のようなものは生歌にはかなわないし、絵画でもレオナルド・ダ・ヴィンチやクロード・モネの作品をGOOGLE検索による画像で簡単に見ることは出来ても、その絵の持っている存在感はどれほど伝わるのだろう。

実際、私も書家としての活動を行っている中で、このようにサイトに掲出してはいるものの、実物を肉眼で見た時の、そのままの風合いというものを再現出来た試しがない。確かに書道の魅力をより多くの人に伝える上で、ネットは一つの有効な手段ではあることは否定しないが、この問題は未だにクリア出来ていない。

ネット映えする書作品というものも無くはないが、それは大概、白と黒のコントラストにメリハリが効いたものであり、墨色が薄いものや滲み具合の妙が見どころといった作品、線質が繊細な作品はネットにはまったく向いていない。だからますますネット媒体に引きづられる形で、デフォルメされた書が良いという認識を持たれてしまう。

「書作品を見るということは、それを書いた人と向き合う行為」だと私は思う。

実物の作品を目の当たりにすると、書いた人の息遣い、考え方や美意識、その一枚にかけた気迫と割いた時間さえもが伝わってくる。「好きな人を写真だけ見て満足するのか、実際に会って感じるのか」。そんな例え話を持ち出しても、実物の書を見てもらう機会を作るしかない。