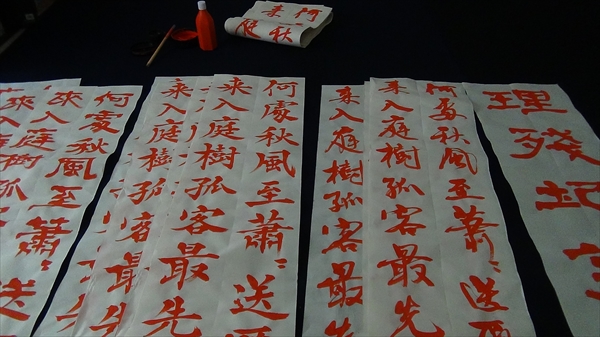

小学生の頃。通っていた習字教室では、先生から課題として渡される手本を忠実に書き写すことが良いことなのだと思っていた。私は生来、地味にコツコツと行うことが性に合っているから、それも楽しかったのだが、大学で本格的に書を学ぶようになって、考え方が一変した。

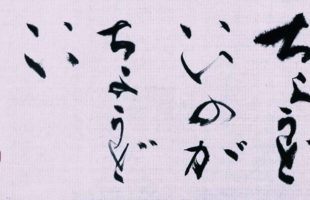

簡単に言えば、手本にある文字の“形”をそのまま模写するということだけではなく、筆使い、息遣いも含めて書に顕れている“ニュアンス”というものを吸収することが大切なのだということに気付いたのだ。

「書道」という言葉は、もともと中国では「書法」と言われてきたことからも汲み取れるように、昔の書人たちは、書の中に妙致な佇まいや美しさを求め、それに執心してきた。そこには、“ニュアンス”や“景色”というものが漂っていて、深淵な書の世界が広がっている。

書かれている文字が読める読めない、正確か否かはさほど重要なことではないと個人的には思う。心静かに対面し、書の美を感じとる感性(眼)を持とうとすること。それが習字ではない書道における「臨書」の心得であり、手本も単なる見本ではなく尊いものとして価値を持つ。