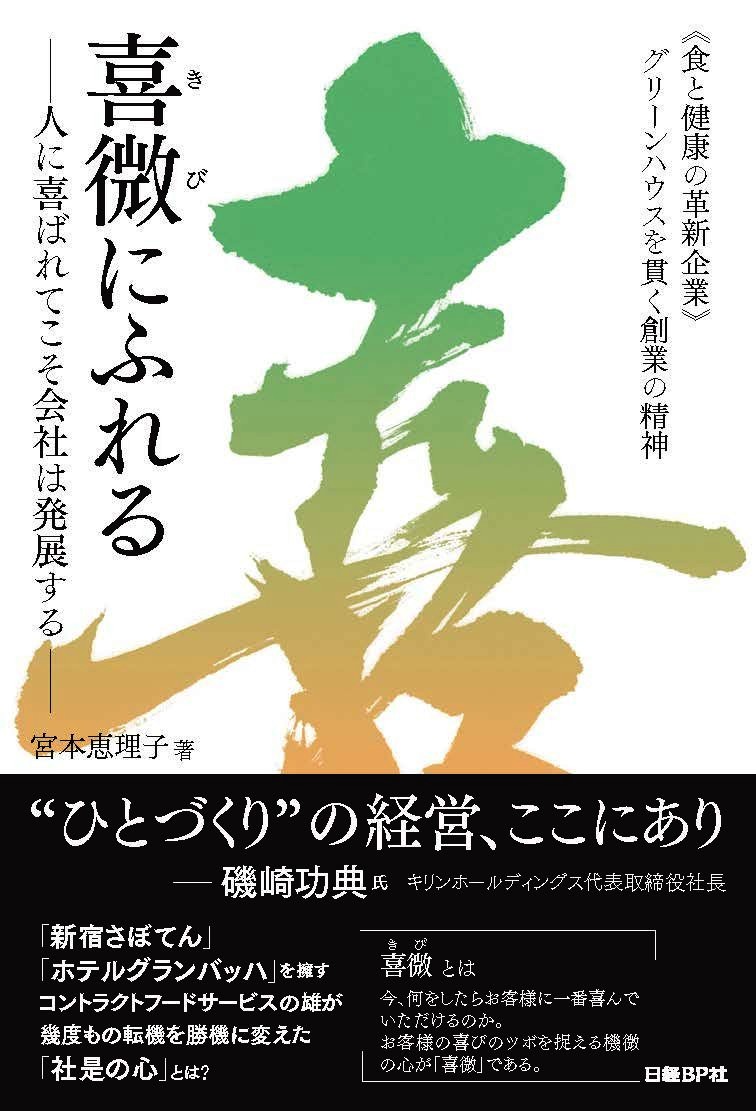

書家の意図など見えないような、てらいのない書が採用されることはよくあることで、今回のご依頼案件もそうだった。

“活字”によってフィックスされてしまったけれど、実は「喜」という字の2画目の横画を、1画目より長くすべきかどうか、書く前に少し考えていた。

もちろん、活字では1画目の方が長い。でも古典を紐解くと、2画目が長く書かれている事例は多い。

実際に、両方のパターンで書いて、その旨もお伝えしながら提案させて頂いた。

採用されたものは、文部省が決めた常用漢字というルールにのっとってということではなく、最も筆勢があるものということで選ばれたのだと思う。

この本は、優良飲食企業として知られているグリーンハウスの「おもてなし」の極意が記されている。

おもてなしは、マニュアルを守ることばかりを考えていたら、上手くいかない。

“相手の喜び”を基準にして、“直感”で動くものということが述べられている。

とても納得。

「喜」の字のルーツは、太鼓を表す“壴”と祭器を表す“口”との組み合わせで、音楽をモチーフにして作られた。

音楽もまた、譜面通り忠実に奏でているより、その場の空気や奏者の感性が加わった方が、生き生きとする。

結局、“おもてなし”も“音楽”も、相手に喜んでもらえば、自分も喜びが得られる。

そして、喜びは減るものではなく、分かち合うことでむしろ増幅する。