深夜に目が覚めて、ほの暗い窓を開けると、涼やかな風と虫の音が、すっと部屋に染み込んでいきます。こうした夜の感触は、古の時代から変わることなくあったのだろうと、そんな気がします。

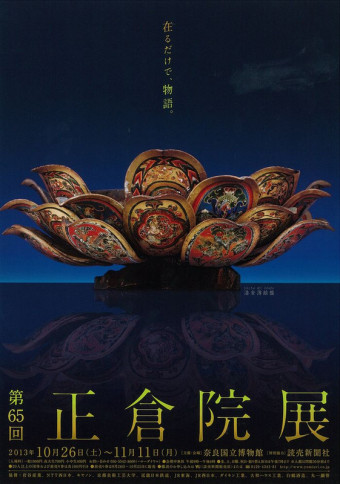

今年も世界に誇る日本の宝物が展示される季節となりました。昨年の今頃は、『正倉院展』のお仕事をさせて頂いていたと思うと、月日が経つ早さに、本当に驚かされます。

さて、今年はどのような宝物が陳列されるのかを調べてみたのですが、聖武天皇が手元に置かれていた、屏風の一つで、「鳥毛帖成文書屏風 (とりげじょうせいぶんしょのびょうぶ)」の第1扇と第4扇が出展されるとのことです。文字には鳥の羽毛が貼り付けられており、また文字の姿は、今年春の展覧会で覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、書聖・王羲之(おうぎし)の流れを汲んだ楷書で、次のように書かれています。

種好田良易以得穀 君賢臣忠易以至豊

「種がよくて、田がよければ、たやすく穀物を得ることができる。それと同じように、君主が賢くて、家臣が忠義を尽くせば、たやすく豊かになる」

このくだりは、聖武天皇が、仏教だけではなく、儒教の教えも受け入れていたことを伺わせます。

江戸時代以降、今の時代においても、「論語」は経営者やリーダーといわれる人たちの間でバイブルとなっていますが、この儒教の始祖である孔子の教え、政治思想が、朝鮮半島の百済を経て日本に伝来したのは、5世紀頃のようです。

儒教において「君子」とは、五徳(仁義礼智信)を兼ね備えた人物のことをいいますが、聖武天皇は、この屏風に書かれた言葉を胸に抱きながら、世の中の平安を、ひとり夜の帳の中で願われていたのではないかと、そう偲ばれます。