中国・明末清初の時代の書家に「張瑞圖(ちょうずいと)」という人物がいる。

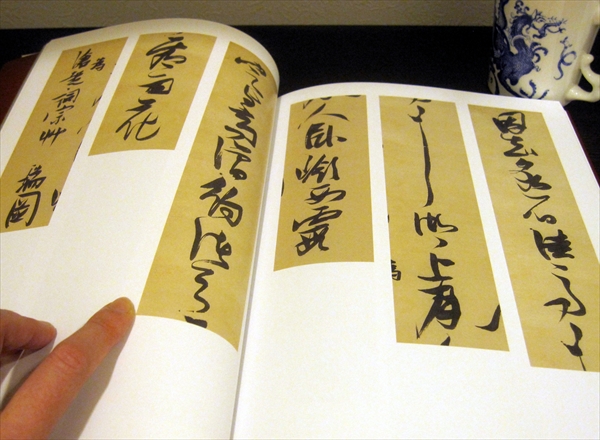

先日刊行された図録を購入した。本ばかりがたまってしまうという生活に自分でも呆れてしまうが、書に関して私はオタクなのだろう。

さて張瑞圖とは、一体どのような人だったのか。

高官であった張瑞圖は、明代に権勢を振るった魏忠賢(ぎちゅうけん)に仕えていたことから、弾劾されてしまう。そして余生を郷里に帰りひっそりと過ごすことになる。今風に言えば、「負け組」ということにもなるのかもしれない。

でも、実際は趣味の書画を思う存分に興じていたのではないかとも思う。

彼の書を見るにつけ、その伸びやかな書きぶりから、本当に書が好きだったのだなぁということが、ひしひしと伝わってくる。王羲之や王献之の書を好み、何度も何度も臨書していたようであるが、彼の書には格式ばった印象がない。独創的な佇まいなのに、奇をてらうところがなく、その頃合いが書の評価に繋がっているのではないかと思う。

「好きこそ物の上手なれ」という言葉がある。

“優秀な官僚”という世の中での実績より、その書が後世まで語り継がれているのだから、人生は分からない。